2024.05.22

お役立ち情報

家庭環境が多様化する中、保育園での母の日・父の日の取り組みも変化!

2024年は5月12日が「母の日」、6月16日が「父の日」です。みなさんもきっと日頃の感謝を込めて、カーネーションなどを贈ったことがありますよね。保育園や幼稚園でも似顔絵や手作りのプレゼントを用意したりします。でも最近は家庭の在り方が多様化し、それに伴って母の日・父の日の取り組みも変化してきています。

母の日も父の日も、その歴史は100年以上!

母の日は1907年、アメリカのアンナ・ジャービスという女性が亡き母を偲ぶ会を開き、母親が好きだった白いカーネーションを参列者に配ったことが起源とされています。1914年にアメリカ議会が正式に「5月第2日曜日を母の日とする」と決めたそうです。父の日も発祥はアメリカ。1910年、ワシントン州のジョン・スマート・ドッド夫人が、男手ひとつで自分を育ててくれた父親を讃え、その誕生月の6月に礼拝したことがきっかけだといわれています。

ちなみに母の日を5月の第2日曜日としているのは、ほぼ世界共通。父の日は日本・アメリカ・イギリス・フランス・中国・インドなどが6月の第3日曜日。イタリアやスペインなどカトリック系の国では「聖ヨセフの日」である3月19日、台湾では「88=八八」の発音がパパに似ていることから8月8日とされています。

ちなみに母の日を5月の第2日曜日としているのは、ほぼ世界共通。父の日は日本・アメリカ・イギリス・フランス・中国・インドなどが6月の第3日曜日。イタリアやスペインなどカトリック系の国では「聖ヨセフの日」である3月19日、台湾では「88=八八」の発音がパパに似ていることから8月8日とされています。

保育園にはいろんな家庭の子どもがいます

ひと昔前までは母の日・父の日にプレゼントを制作して家に持ち帰らせるのが当たり前でした。でも最近はそうしたイベントを取りやめる園も増えています。母子家庭、父子家庭、訳あって祖父母が養育している家庭など、多様化する家庭の事情を考慮してのことです。保育には関係ありませんが、お菓子のミルキーのキャッチフレーズが「ミルキーはママの味〜♪」から「わたしのままでいい〜♪」に変わりました。企業も様々な配慮を求められる時代ですね。

もちろん両親への感謝の気持ちを育てるのも大切ですから、母の日・父の日のプレゼントを続けている園もあります。ただし、行う際は事前に保護者に知らせ、「母の日はやめてほしい」といった意見があった場合は中止するなどの措置を取っているようです。一方で母の日・父の日をまとめて、家族に感謝する「ファミリーデー」を設定している園もあります。

家庭の在り方は今後、さらに多様化していきます。だから保育園や保育士にも一層の配慮が求められます。まずは各家庭の事情をしっかり把握すること。「両親がいるのが当たり前」といった固定概念を持たないこと。さらに特定の家庭に必要以上に同情や肩入れをしないこと。多様性を理解し各家庭に寄り添いつつ、バランスある対応・行動が大事になってきます。

もちろん両親への感謝の気持ちを育てるのも大切ですから、母の日・父の日のプレゼントを続けている園もあります。ただし、行う際は事前に保護者に知らせ、「母の日はやめてほしい」といった意見があった場合は中止するなどの措置を取っているようです。一方で母の日・父の日をまとめて、家族に感謝する「ファミリーデー」を設定している園もあります。

家庭の在り方は今後、さらに多様化していきます。だから保育園や保育士にも一層の配慮が求められます。まずは各家庭の事情をしっかり把握すること。「両親がいるのが当たり前」といった固定概念を持たないこと。さらに特定の家庭に必要以上に同情や肩入れをしないこと。多様性を理解し各家庭に寄り添いつつ、バランスある対応・行動が大事になってきます。

保育園の独自の取り組みをご紹介!

もし、みなさんの保育園で「母の日・父の日をどうしていくか」が議論や問題になっていたら、コチラが参考になるかもしれません。

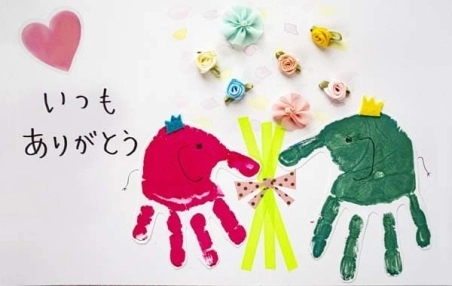

<A園>少人数のA園では母子家庭・父子家庭の園児がいなかったため、プレゼントを制作。1・2歳児はお母さん・お父さんの似顔絵を描き、0歳児は手型・足型でお花の模様をつくりました。

<B園>母の日・父の日を取りやめ、勤労感謝の日に作品を作って家族にプレゼントしています。誰宛に贈るかは、事前に保護者にアンケートを取っているそうです。

<C園>バレンタインデーに家族宛のプレゼントを作り、持ち帰らせています。保護者からは「こういうバレンタインもいい」といった声が上がっているそうです。

<D園>年末に翌年のカレンダーを作っています。こちらも「長く飾っておけるし、いい記念にもなる」と好評のようです。

<A園>少人数のA園では母子家庭・父子家庭の園児がいなかったため、プレゼントを制作。1・2歳児はお母さん・お父さんの似顔絵を描き、0歳児は手型・足型でお花の模様をつくりました。

<B園>母の日・父の日を取りやめ、勤労感謝の日に作品を作って家族にプレゼントしています。誰宛に贈るかは、事前に保護者にアンケートを取っているそうです。

<C園>バレンタインデーに家族宛のプレゼントを作り、持ち帰らせています。保護者からは「こういうバレンタインもいい」といった声が上がっているそうです。

<D園>年末に翌年のカレンダーを作っています。こちらも「長く飾っておけるし、いい記念にもなる」と好評のようです。

プレゼントは完全手づくりが喜ばれる

母の日でもファミリーデーでも他の日でも、子どもの手づくりのプレゼントは家族にとって嬉しいことに変わりはありません。園によって一から子どもだけで作品をつくるケースもあれば、先生が切った画用紙、先生が用意した土台をベースに作成するケースもあります。ただ保護者には「子どもだけで作ったもの」のほうが好評で、「息子らしい作品」「娘の成長を感じられる」といった声が多いようです。

手作りのプレゼントを持ち帰った家庭ではきっと、親子の楽しい会話が生まれているはずです。さらに先生方にも「お母さんにほめられたよ」「お父さんが喜んでたよ」という報告があるはずです。母の日・父の日にこだわらず、子どもが作品を贈る機会、自由に作品作りができる環境を大事にしていきたいですね。

手作りのプレゼントを持ち帰った家庭ではきっと、親子の楽しい会話が生まれているはずです。さらに先生方にも「お母さんにほめられたよ」「お父さんが喜んでたよ」という報告があるはずです。母の日・父の日にこだわらず、子どもが作品を贈る機会、自由に作品作りができる環境を大事にしていきたいですね。

■監修/新谷ますみ

保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。

保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。